オーソモレキュラー栄養療法 (旧 新宿溝口クリニック)

アクセス

アクセス

- 診療時間

- 平日 9:30-13:00、14:30-18:00

- 休診日

- 第1・3・5木曜、日祝日、各季節休暇

お悩み・疾患別治療 SYMPTOMS

- 子供・大人の発達障害無料カウンセリング

- 発達障害をとりまく現状

- 当院での発達障害の治療法

- 発達障害治療例

- 発達障害治療の料金

- よくあるご質問

- 発達障害に関する書籍のご案内

- 発達障害とは

- 発達障害の症状と経過

- 発達障害の原因

- 発達障害の治療

みぞぐちクリニックへは発達障害の治療・カウンセリングを受けても改善がみられなかった方が多くご来院されています。

ご来院いただく患者様にはまず無料カウンセリングを受けていただいております。

みぞぐちクリニックの

子供・大人の発達障害

無料カウンセリング

当院の無料カウンセリングは

このような方にお勧めしています

お子様・子供

- お子様に発達障害の症状がみられ、一般的な療育、環境整備、投薬、カウンセリングなど様々な治療を試みても満足できる効果が得られない方

- お子様にお薬を飲ませることに抵抗がある

- お子様の症状を食事・生活習慣で改善したい

大人

- 精神科・心療内科を受診するほどの症状ではないが、日常の生活でなんとなく周囲との違いを感じている方

- 他の病院で発達障害の検査を受けたが、その結果にご納得されていない方

- 精神科・心療内科を受診し、診断および治療を継続されても発達障害の特性に苦しんでいる方

当院の無料カウンセリングでは専門のカウンセラーが、お子様・子供12項目、大人12項目の発達障害の診断に関係する栄養特性を通して現状把握していただきオーソモレキュラー栄養療法による治療法(血液検査、食事・生活習慣指導、メディカルサプリメント)のご案内や当院で改善がみられた患者様の経過をご紹介いたします。

まずはお気軽に

無料カウンセリング

にお申込みください。

- ※お子様・子供、大人の発達障害診断シートは無料カウンセリングお申込み終了後、当院からメールにて送付させていただきます

発達障害とオーソモレキュラー栄養療法

発達障害をとりまく現状

発達障害と診断される児童生徒が増え2004年に発達障害支援法が制定、さらにできるだけ早く支援を行うことを目的に全国の自治体に発達障害支援センターを設立しました。しかし発達障害と診断される児童生徒は増え続け教育現場では大きな問題になっています。

発達障害の診断は細分化され、多くの病名に診断されるようになり、療育と投薬が治療の中心です。

当院での発達障害の治療法

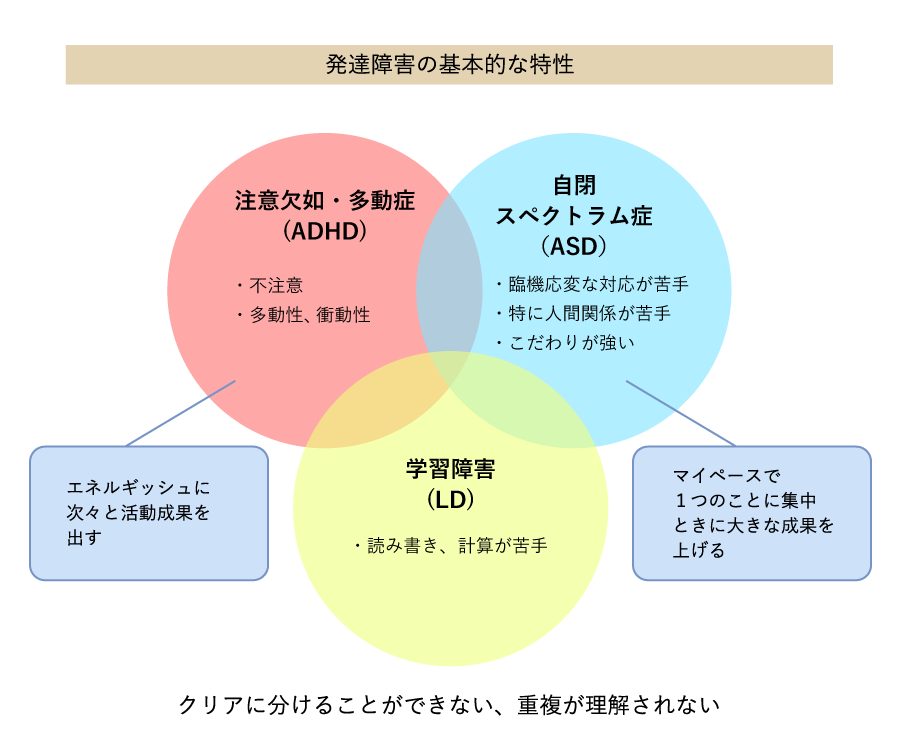

注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)の3つの病名は発達障害の基本的な特性を示す代表的な病名です。

ところが実際の患者さんは、すべての特性が当てはまるのではなく、図表のように多くの症状や特性が重なり合うのです。

しかも年齢とともに症状は変化することも知られており、特定の病名に診断すること意義が問われるようになりました。

欧米では以前から自閉症・発達障害と食事や栄養との関係が注目され、グルテンやカゼインを除去する食事方法や重金属のデトックス、さらには栄養素をサプリメントで補う栄養療法などが行われています。

当クリニックが専門としているオーソモレキュラー栄養療法も、自閉症・発達障害に対する治療法として1960年代から北米を中心に行われています。

この治療の特徴は、病名によって治療法が決まるのではないということです。同じ病名の患者さんであっても食事指導が異なったり、使用する栄養素の種類や量が異なることが特徴です。

それは栄養バランスの乱れが発達障害に見られる症状と深く関係しているため、そのときに最も問題となっている症状にターゲットを絞り治療方針を組み立てるためです。

たとえば初診時の問題点が、『じっとしていられない』『すぐにカッとなってしまう』という症状である場合には、血糖値の変動を穏やかにしビタミンB群やヘム鉄を中心に栄養素の補給を行います。

これらの症状が改善し、『漢字テストでケアレスミスが多い』『不適当な会話になってしまう』という症状が中心になったときには、DHAやナイアシンなどの栄養素が優先されるようになります。

当クリニックでは、必要であり優先される栄養素を選択するために詳細な血液検査を行い、患者さん一人一人に最適な食事の指導と栄養素の補充を行うようにしています。

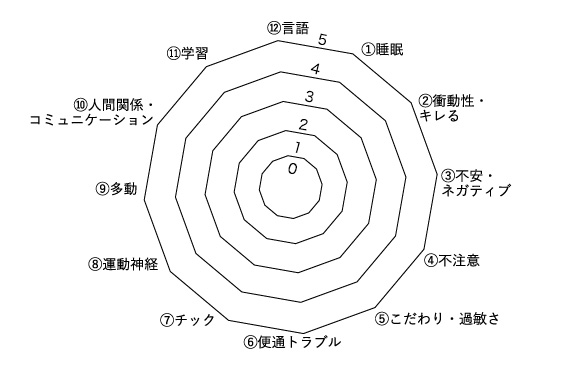

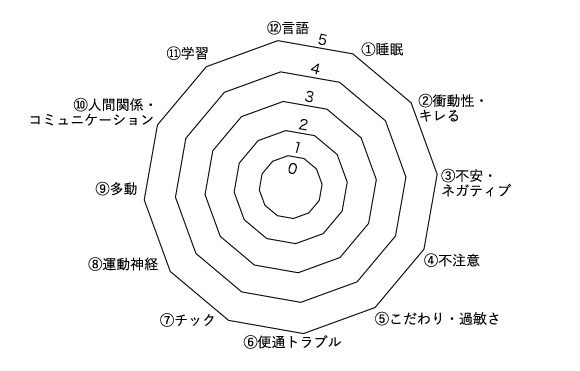

発達障害によくみられる特徴的な症状と栄養素の関係について、チャートを用いて評価することも併用しています。

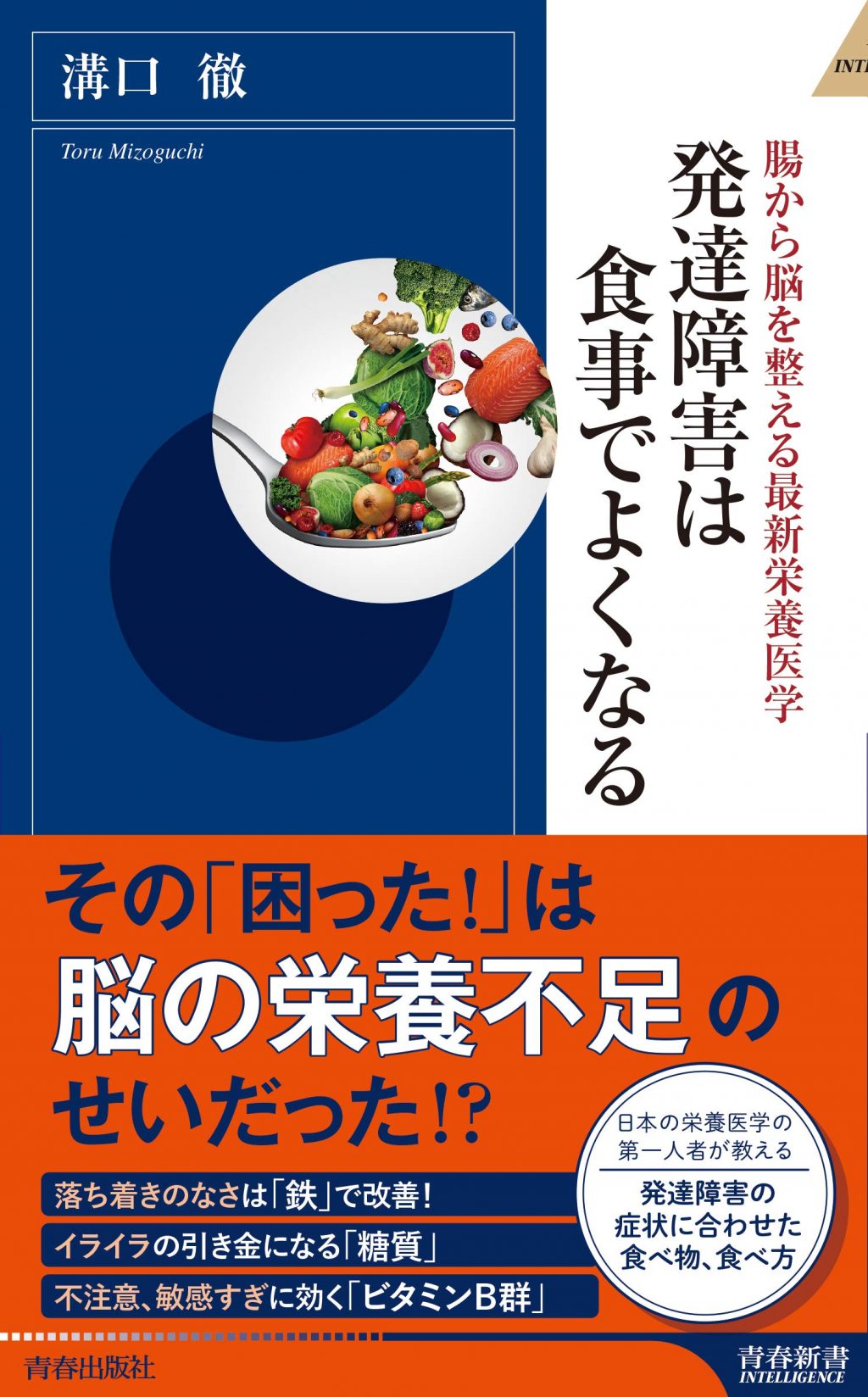

詳細は、「発達障害は食事で良くなる」(溝口徹著 青春出版社)を参考にしていただければと思います。

発達障害の特性別栄養チャート

「発達障害の特性別栄養チャート」の評価目安

| 0点 | まったくない |

|---|---|

| 1点 | たまに感じるが、日常生活上は問題にならない |

| 2点 | 症状として自覚するが、日常生活の工夫で対応できる |

| 3点 | 症状のため日常生活に支障を感じる |

| 4点 | 症状のため日常生活を制限している |

| 5点 | ほぼ常に症状を自覚し、日常生活の妨げになる |

- 寝る前に何かを食べることが多い

- 途中で起きることが多い

- 夢をよく見る。悪夢を見る。寝言が多い

- 歯ぎしりをする

- 朝起きても疲れている

- 日中に急な眠気を感じる。日中に眠る

- キレやすい。怒りっぽい。

- おなかがすくとイライラしがち

- イライラ感が甘いものでおさまる

- 午前中よりも午後や夜間にイライラ、キレることが多い

- 学校や職場での嫌なことや人のことを帰宅後にいい続ける

- 「どうせ自分なんて」という思いが強い、自己肯定感が低い

- 新しい場所や場面を極度に怖がり、避ける

- その場面でもないのに、不安が繰り返し起こる

- 物事をポジティブに、楽観的に捉えられない

- 抑うつ感がある。うつ病といわれたことがある

- 忘れ物が多い

- ルーチンが身につかない(起きているのに遅刻する、外出が遅くなるなど)

- 整理整頓ができない

- ゲーム、パソコン、読書など特定の物に集中する

- 冷たいといわれる、思われる(まわりに注意を払えないため)

- 混雑した道を歩くと人とよくぶつかる

- 車の運転で減点が多い(速度オーバーなど)、ハッとすることが多い

- 決まった道しか歩かない

- 食事の時間や日常生活が時間できっちり決められている

- 決まった手順がずれると不機嫌になる

- 同じ食べ物を食べ続けられる

- 明るい日中が苦手、蛍光灯やテレビも苦手なことがある

- 飛行機の音やサイレン、「よーいドン」のピストルの音が苦手

- 触覚も敏感なことがある。子どものときは極端なくすぐったがり

- 便秘や下痢が多い

- 乳製品が好きである、よく飲食する

- 花粉症やアトピーなどアレルギー疾患がある

- じんましんが多い

- ジャンクフード、スナック菓子を食べることが多い

- いわゆるチック症状がある

- 吃音(どもり)がある

- 環境の変化やストレスによって、チック、吃音などの症状が強くなる

- マット運動、鉄棒、跳び箱などが苦手

- ラジオ体操など人と同じ運動ができない

- よくつまづいて転ぶ

- 運転で車をこすることが多い

- 自転車に乗るのが苦手

- 混雑した道を歩くと人とよくぶつかる

-

体勢を維持できない

(机に顔を伏せる。いつも肘をついている。いつも何かにもたれている。すぐ横になる) - 落ち着きがないといわれる

- 長時間のデスクワークや勉強が苦手

- 貧乏ゆすりや、いつも体を揺すったり動かしたりしている

- ペンや鉛筆を回し続ける

- 同世代との人間関係が苦手

- 大勢の飲み会や井戸端会議が苦手

- 疎外感などを感じる

- いじめにあっている

- 友だちがいない、あるいは特定の少数の友だちしかいない

- 口論になることが多い

- 「自分のことをわかってもらえない」と感じることが多い

- テストの点数が平均点以下の科目が多い

- 漢字が苦手

- 算数の計算でケアレスミスが多い

- 文章題が苦手

- 黒板の内容をノートへ写せない

- 図画工作は独創的で得意

- 音楽は得意

- 年齢に応じた会話ができない

- その場に応じた会話ができない

- 伝えたいことが言葉にならない

- チャットやメールは比較的ラクにできる

- 質問に対して的外れな答えをする

発達障害治療例

男児 ASD(自閉症スペクトラム)LD(学習障害)の診断

初診時のお母さまからお話しいただいた内容です。

- 1歳頃、発達が遅れていることに気づく

- 多くの施設にて療育を受け強い症状は改善

- 4歳時 みぞぐちクリニック 初診

・ことばの発達が特に遅く、多くて3語文まで

・こだわりの強さ、偏食

・「音に対して敏感なところがあります 音に対して嫌だと思ったり、こわいなど不快だと思うと耳をふさぎます」

初診時の検査所見では、血糖値の乱高下を認めたため糖質の摂取方法や摂取量について指導しました。また発達障害のお子様には、小麦製品と乳製品をできるだけ除去するグルテンフリーカゼインフリーの食事方法も行います。

血液検査にて不足している栄養素である、鉄・ビタミンB群・ナイアシン・ビタミンDとともに、脳の発達に不可欠なDHAなどをサプリメントで補っていただきました。

その後は、症状の変化を評価しながら6~12か月毎に血液検査を繰り返し必要な栄養素の種類と量を選択することを繰り返します。

以下の経過を参考にしてください。

治療4か月後

幼稚園の先生から

- 感情が育ってきている

- 周りの友達が泣くと、もらい泣きをするようになった

- 積極性がでてきている

・手をつなごうとする

・ものをあげるなど - いろいろと食べるものが増えてきた

お母さまより

- ことばの数は増えないが、内容がその場に合った適切なものになってきた

- サプリを切らしてしまい、そのときに天ぷらを食べさせたら落ち着きがなくなり手が付けられなくなった。食事の重要性が良く分かった

治療10か月後

幼稚園の先生から

- 友達と絡む、追いかけっこ、だるまさんが転んだなど

- 手を振りかえす 心が育ってきている

- 以前は、大人との関係か一人でいることが多かった

お母さまより

- まだ大きな音には耳を塞ぎ立ち止まってしまうが、以前はそこからパニックになっていた

- 体格ががっちりしてきて 風邪を全く引かない

- 便がとてもよいものになった

- 複数の指示が入るようになり、自分で考えて行動する

・玄関にあるスリッパを履いて、台所からコップを持ってきてなど

治療16か月後

言葉の発達が著しい

- 複雑な説明や気持ちが含まれる表現ができる

- 「ズボンがきついから靴下をはくのが大変なんだよ!」

音への敏感さが軽減

- 避難訓練はサイレンのため無理だったが、今回は参加して友達と同じ行動をとれた

- 映画館で映画を見れた。本人もやった!という感じ

- 運動会でもはっぴを着て一緒に踊れた

- リレーで走りメダルがもらえた 去年は最後まで走れない

身体の過敏さがとれてきた

- とにかく散髪が大変 首にタオルが巻けず座れない

- 以前は2時間以上かかった家での散髪が30分で終わる

3~4年後

小学校へ入学

- 支援級での入学

・算数は普通級でも問題ないレベルと言われるようになった

・団体行動では問題がない

知的障害の障害認定がなくなった

- 発達検査にてボーダーを越え非該当となって手帳を返上

- いろいろな補助がなくなったが、それが目標だったのでとても嬉しい

積極性がとてもでてきた

- にがてな食べ物を挑戦したり

- 恥ずかしいという感覚がでてきた

- 仮病を使って学校を休もうとするなど、高度なコミュニケーションが可能

発達障害治療の料金

| 初回基本プラン |

|---|

|

52,800円(15才以下のお子様の場合:44,000円) 初回基本プランに含まれるもの ・詳細な血液検査+栄養解析レポート ・診察料 5回分 |

※追加検査が発生する場合があります。追加検査の料金の詳細などは診療料金をご覧ください。

| 月々のサプリ代 |

|---|

| 2万円~6万円 |

よくあるご質問

- 栄養療法で発達障害は改善しますか?

- 事例にもありますように、栄養状態を整えることでお困りの症状が改善することはとても多いです。特別支援学級に通っておられたお子様が通常の学級に通学できるようになったケースもあります。

- 子どもが発達障害かもしれないと思っています。診断はしてくれますか?

- 当院では病名をつける診断は行っておりません。栄養状態から不足を補ったり、お食事内容を見直して、お困りの症状を改善していく治療になります。

- 子どもが粒のサプリを飲むのが苦手です。治療はできますか?

- 固形サプリを飲むのが苦手なお子様に、粉末や液体のサプリのご用意もございます。また、固形サプリのカプセルの中身を出して飲料などに混ぜて飲む方法もございます。お子様の状況に合わせてご提案させていただきますので、ご相談下さい。

- グルテンフリー(小麦製品除去)、カゼインフリー(乳製品除去)はどの程度すればよいでしょうか?子どもが好きでよく食べているので、完全に止めるのは難しいのですが…。

- グルテン、カゼインは腸の炎症を起こし、発達障害と深い関係があることがわかってきました。可能な限り除去することが望ましいですが、まずは主食になるような大きなもの(パン、麺など)を止めることから始めるとよいと思います。

また、小麦・乳製品を使わないパン、麺、菓子類などを置いているお店も増えてきました。

ネット通販なども利用して継続できるようご提案させていただきます。 - 子どもが小麦・乳製品が大好きで給食でも出ます。治療は可能でしょうか?

- アレルギー食品除去の書類を提出することで対応してくれる学校もあります。当院で書類作成が可能ですので、学校にお問い合わせ下さい。

- 大人の発達障害についても治療はしていますか?

- はい、成人されている方も同じく栄養状態を検査して治療を行っております。

- 大人の発達障害の治療は、子どもの発達障害の治療と何か違いがありますか?

- 基本的に違いはありません。血液検査をして、不足している栄養素のサプリメントを処方したり、お食事の変更をしたりして治療をしていきます。

- 自分で発達障害を疑っていますが診断は受けていません。ネットで調べても当てはまる症状と当てはまらない症状があるためグレーゾーンのように感じています。このような状態で治療は可能でしょうか?

- はい、栄養状態を改善することによってお困りの症状が改善することはよくあります。当院では診断名に関わらず栄養状態にアプローチすることで症状の改善を図るため、診断を受けていなくても治療は可能です。

発達障害に関する書籍のご案内

一般的な治療法

発達障害とは

幼少期から現れる発達のアンバランスさによって、脳内の情報処理や制御に偏りが生じ、日常生活に困難をきたしている状態のことです。特定のことには優れた能力を発揮する一方で、ある分野は極端に苦手といった特徴がみられます。こうした得意なことと苦手なことの差、いわば凸凹は誰にでもあるものですが、発達障害がある人は、その差が非常に大きく、そのために生活に支障が出やすいのです。

幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。成長するにつれ、自分自身のもつ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれません。

また最近では、社会に出てから周囲と違う特性に気づき受診をするケースが増え、大人の発達障害について注目されるようになってきています。

発達障害はその特性を本人や家族・周囲の人がよく理解し、その人にあったやり方で日常的な暮らしや学校や職場での過ごし方を工夫することができれば、もっている本来の力がしっかり活かせるようになります。

発達障害には、自閉症スペクトラム障害(アスペルガー、高機能自閉症、広汎性発達障害)、注意欠陥・多動障害=ADHD(不注意優勢に存在、多動・衝動優勢に存在、混合して存在)、学習障害=LD(読字障害・書字表出障害・算数障害)があります。

発達障害の症状

自閉症スペクトラム障害

自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害などが統合されてできた診断名です。英名のAutism Spectrum Disorderの頭文字をとってASDと略されることもあります。

子どもの発達障害の特徴

- 視線が合いにくく、表情が乏しい

- 一人遊びが多い、ごっこ遊びを好まない

- 言葉が遅れている、オウム返しをする

- 同じ方法や状態にこだわる(同じ食べ物、同じ服、同じ道など)

- 光・音・寒さ・暑さなどの感覚が過敏または鈍麻

大人の発達障害の特徴

- あいまいな表現が理解できない

- 不用意な発言で相手を怒らせてしまう

- 相手の立場に立って考えることが難しい

- 社交辞令や冗談が通じず言葉通りに捉えてしまう

- 急な変更に混乱する、融通がきかない

注意欠陥・多動障害(ADHD)

不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(考えずに行動してしまう)の3つの症状がみられる発達障害のことです。

子どもの特徴

- よく迷子になる

- 課題に集中ができない

- 忘れ物や不注意が目立つ

- 我慢ができず、感情がコントロールできない

- 行動がコントロールできない

大人の特徴

- 忘れ物や失くし物が多い

- 約束を守れない、忘れてしまう

- 片付けが苦手

- 集中力が続かない

- 物事を順序だてて行えない

学習障害(LD)

全般的な知的発達に遅れがないものの、「聞く」「話す」「読む」「計算・推論する」能力に困難が生じる発達障害のことです。LDのタイプは読字障害(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュリア)に分かれています。

子どもの特徴

- 読むことが苦手(文字や行を読み飛ばす、など)

- 文字と音が結びつかない、文字を単語のまとまりにできない

- 書くことが苦手(バランスのとれた文字を書くことが難しい、など)

- 数を数えるのが苦手、九九がなかなか覚えられない

- 時計が読めない

大人の特徴

- 音読の速度が遅い

- 文章の内容をつかんだり、まとめたりすることが苦手

- 考えた内容を書き出すことが難しい

- 漢字を覚えるのが苦手、覚えても忘れやすい

- 図形の模写が苦手

発達障害の原因

自閉症スペクトラム障害

最近では約100人に1~2人存在すると報告されており、誰にとっても身近な疾患となっています。

自閉症スペクトラム障害は出生前、胎内での中枢神経系の発育に何らかの問題が生じたことが大きな原因だと考えられていますが、現段階でははっきりした病気発症のメカニズムはまだ分かっていません。

おおまかに遺伝要因、生物学的要因、免疫学的要因などが複雑に作用した結果ではないかと言われています。

つまり生まれついての脳の特性であり、ご両親の接し方や幼少期の体験といったものには関係しないものです。

注意欠陥・多動障害(ADHD)

人口調査によると、子どもの20人に1人、成人の40人に1人に注意欠如・多動性障害が生じることが示されています。

以前は男性(男の子)に多いと言われていましたが、現在では男女比は同程度に近くなっていると報告されています。近年では、子どもだけではなく大人になってから診断される人も多くなっています。

注意欠如・多動性障害の原因として、脳の前頭葉と言われる部分の働きにかたよりがあり、脳の伝達物質であるドパミンやノルアドレナリンが通常より不足している可能性が考えられています。

学習障害(LD)

人口の約2-10%と見積もられています。

また、小学生の約5%がこの障害ともいわれており、非常に身近な障害です。

学習障害は何らかの脳機能の障害が想定されていますが、原因は特定されていません。

検査

発達障害であるかどうかを調べるために発達検査や知能検査をおこなうことがあります。

発達検査は発達の特性や、困難がどこにあるかを客観的にみるための検査です。

さまざまな側面からお子さまの発達度合いを評価し数値化することで、サポートが必要な部分を見つけることができます。

知能検査は発達検査と同じように発達の特性や困難がどこにあるかを見るのと同時に知的能力の程度を調べるために実施します。

また、お子さまの遊んでいる様子などを行動観察したり、保護者さまやお子さま自身の生育歴や困っていることなどを問診します。

発達障害の治療

発達障害の診断は、診断名ごとにそれぞれ国際的な診断基準があり、精神科医が相談者と面談や発達検査や知能検査を行いながら、時間をかけて総合的に判断します。

ほかの病気の診断と大きく違うのは、子どもの頃からの生育歴が重要ということです。発達障害の特性は子どもの頃から存在しているものなので、現在の症状や困難さが子どもの頃の特性とどのように結びついているかを見極める必要があります。

ただ残念ながら、現状では大人の発達障害を診断できる精神科医はまだ多くはありません。

治療については主に薬物療法と生活療法の二つがあります。

薬物療法

症状によっては薬による治療が必要になることもあります。薬の成分が脳内の神経伝達物質のアンバランスを改善・調整し、症状のコントロールを行います。

薬物は障害を根本的に治すものではなく、症状の緩和が目的です。副作用が生じることもあるので医師とよく話し合い、容量・用法を守った服用を心がけることが大切です。

最近、ADHDの症状を緩和させる効果のある薬が成人にも適応されました。また、うつ病など二次障害で陥りがちな症状への治療としても、よく行われています。

療育(発達支援)・生活療法

療育(発達支援)とは、障害のあるお子さまやその可能性のあるお子さまに対し、個々の発達の状態や障害特性に応じて、今の困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指し支援することです。

お子さまは、一人ひとり発達のスピードが異なります。特に障害のあるお子さまの場合、その子の発達の状況や障害特性に合わせた関わりをすることにより、できることを増やしたり、隠れている力を引き出すことができるといわれています。

そのため、療育(発達支援)ではお子さまの現在の困りごとや発達の状況、障害特性に応じて、個別の支援計画を作成し、支援を進めていきます。例えば言葉をつかったコミュニケーションが難しいお子さまについては、発音の仕方を教えたり、コミュニケーションの取り方を教えたりします。また、お子さまのご家族への支援もあわせて実施されます。

生活療法では、デイケアがあります。そこでは障害について理解を深めることを目的とした心理教育やコミュニケーションの向上を目的としたSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)などが行われています。

しかし、発達障害に特化したプログラムを有しているデイケアは少ないのが現状です。

どちらの治療法にせよ、現在のところ発達障害を根本的に「治す」ことはできません。

発達障害の特性とは、その人が生まれもった「ものの感じ方・考え方・行動の仕方」と深く結びついていて、それを根本的に変えることができないからです。

従って「治療」のめざすところは、生活上の不適応を軽減し、「発達障害」を発達の「凸凹」の範囲に収められるような方策を見つけることになります。

そのためには、なぜ不適応が生じているのか(発達障害の特性そのものか、二次的な要因によるものか、周囲の環境によるものか、など)を検討し、どうすれば不適応を減らせるかを様々なアプローチ(症状を緩和させる、対処法を身につける、環境を変える、周囲の人にサポートを求める、など)で探っていくことになります。その際には様々な支援機関や公的サポートを活用することができます。

発達支援を受けられる機関

児童発達支援・放課後等デイサービス

発達支援を担っている機関としては、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があります。これらの支援施設は幼児(0~6歳)のお子さまが対象となっており、集団での支援や個別での支援がおこなわれています。

また、小学生以上のお子さまは放課後等デイサービスの対象となります。自治体や運営している機関により集団や個別などの支援形態、どのような支援が受けられるのかが異なるので、問い合わせや見学をしてみることをおすすめします。

それぞれの事業所ごとに療育や紫円内容なども異なりますので、お子さまの特性や必要な支援、生活スタイルに合わせて選択するとよいでしょう。地域によっては早期に必要な支援が受けられるよう、発達の遅れが気になる未診断のお子さまや、いわゆる「グレーゾーン」のお子さまも利用できる場合があります。

サービスのご利用には「通所受給者証」が必要になります。

通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住いの市区町村から交付される証明書です。

幼児教室・学習塾

幼児教室や学習塾の中には、発達が気になるお子さまに向けたサービスを提供している教室があり、通所受給者証の有無に関わらず通うことができます。

ソーシャルスキルを伸ばすことに力を入れている教室や、運動能力を伸ばすことに力を入れている教室など、教室ごとに特徴があります。

公的なサポート

障害者手帳

障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。

発達障害の場合、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。知的障害を併存する場合は、療育手帳も対象となります。申請には医師による診断書を提出し、障害の程度や取得の可否の判定が必要となります。

障害福祉サービス

地域で療育や支援が受けられる障害児通所支援は、児童発達支援、放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。

その他、障害福祉サービスには障害児入所支援や外出や生活の自立を支援する自立支援給付等など、さまざまな制度があります。

合理的配慮

合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。

2016年4月に施行された「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになりました。

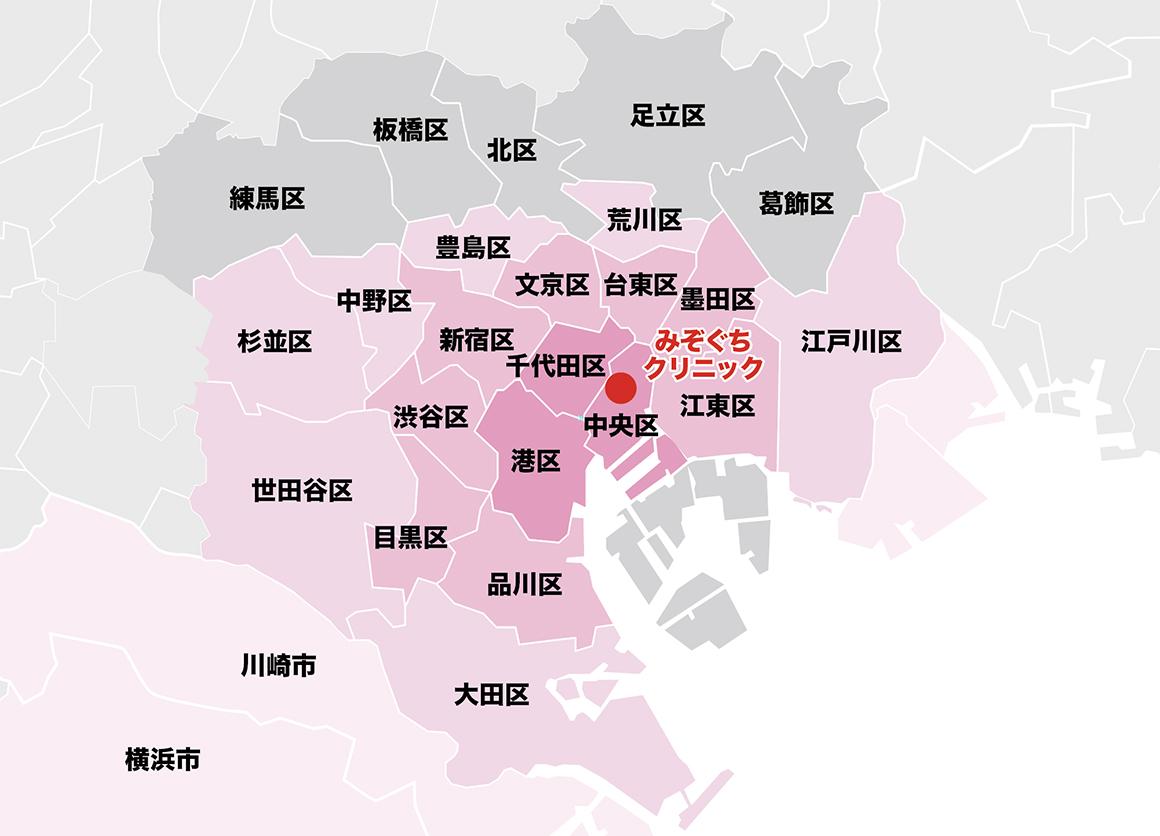

発達障害の

患者様のご来院エリアマップ

みぞぐちクリニックは、東京都中央区八重洲に位置し、JR東京駅八重洲北口から徒歩4分の八重洲仲通りビル11階に位置します。

八重洲は東京都23区の中央区に位置し、千代田区・港区・台東区・江東区に接しており、患者様も多くご来院しています。

また、山手線の沿線上の方も多くいらっしゃり、品川区・目黒区・渋谷区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区などからも患者様は多くいらっしゃっています。

都内で遠い区でも、23区内では多く患者さんはいらっしゃっていて、大田区・世田谷区・杉並区・中野区・豊島区・荒川区・江戸川区からも毎月ご来院されています。

また東京都ではないですが、川崎市や横浜市など県外からも発達障害の患者様がいらっしゃっています。

発達障害の治療をお考えの方は、ぜひ一度当院の無料カウンセリングをご利用ください。

記事執筆者

医療法人 回生會 理事長

みぞぐちクリニック 院長

溝口 徹

所属・資格

- 栄養解析医

- 栄養解析レポート監修

- 社)オーソモレキュラー栄養医学研究所 代表理事

- 日本抗加齢医学会 評議員

- 2018年国際オーソモレキュラー医学会 Hall of Fame

- 2020年第2回日本オーソモレキュラー医学会総会 会頭